|

| ■神に依存しすぎた者たちの末路 |

銀の月の種族は、神によって直接統治されている種族である。ルナルの既存文明力をはるかに超えた力を直接与えられ、大いに拡大する一方、不要な過剰人口は神の生贄という名目で削除してしまえば即解決してしまう。そのため、非常に安定した文明社会を築いているはずである。

しかし、ならばなぜ、現在の銀の月の眷属尾たちは、人間社会に匹敵する勢力にならないのだろうか?

小説などでは、「かつては栄えていたが、銀の神が目覚めた<龍>と戦い、互いに封印し合う結末に終わった。そのせいで神のモチベーションが低く、種族繁栄から遠ざかっている」と説明されているが、管理人はまた別の考えを持っている。それは、「種族自身のモチベーションが最初から低かったのが原因」という事だ。

銀の月の眷属の社会は神によって完全管理され、高い文明力を持つこともあり、自分たち以外の敵もおおむね存在しない。しかし、そのように安定しているのであれば、無理して人口を増やす必要性がない。人口を増やそうとするのは、敵対勢力との交戦による人口損耗を補うためである。損耗してないのに増やせば、人間社会のように食いっぱぐれる個体が発生し、社会全体の質も低下してしまうだろう。ならば、無理して増やす必要がない。

また、銀の月の種族は存在意義や思考する事さえも神に丸投げしているため、彼ら自身が発展するためにあれこれ考える習慣がどう見てもなさそうである。

自ら知恵を絞ろうとするのは、自分で劣勢を挽回するためだ。ところが、困った時は神様が問答無用で最適解を投げてよこしてくるような社会で、神より劣る自分たちがあれこれ悩む必要があるだろうか。そしてこれが、自分たちの生き延びるため、より強くなるために人口を増やそうというモチベーションの喪失原因とも考えられる。

さらに、銀の月の戦力は確かに高いのだが、それは元素獣やサーバントなどの「人工的な奴隷」によって支えられている部分が非常に大きい。例えば翼人の召喚士1人で2体の元素獣を召喚すれば、実質2~3人分の戦力になっているわけで、戦力の高さ=人口の多さとは必ずしもなっていない。元素獣にはまだ召喚数制限があるが、<多足のもの>のサーバントに至っては、原材料さえあればいくらでも製造して数を補えるわけで、戦力の高さに反比例し、人口は少ないという事さえ起こり得る。 |

|

|

実際、銀の月の4大種族の中では、<多足のもの>が一番個体数が少ないと推測される。インフラを始めとする社会の管理全般をサーバントで補っているためだ。

彼らの社会には、低賃金でこき使える代わりにあれこれ社会問題を引き起こす外国人奴…もとい、労働者など全く必要にならない。さらにそれらから治安を守るための警察機構も必要ないのだから、社会維持のためのコストも少なくて済むだろう。

一方で、最も人口が多そうなのは、自ら労働者担当の種族を作り、奴隷として運用している爬虫人である。彼らは文明レベル自体は高いのに、生活レベルは他の銀の眷属の中では最低値に近い。

これに関しては、意図的に社会を弱くすることでハングリー精神(死語)を焚き付け、戦争を勃発させ、戦争特需によって文明発展を促そうと、元素神自らがそう仕組んでいるとさえ思える。 |

|

|

しかし、神によってけしかけられた度重なる戦いのせいか、爬虫人たち自身の生きる事に対するモチベーションの大幅な低下がみられる。特にリアド大陸では、いくら頑張っても勢力を拡大できず、シュルシュシシィの砂漠で内乱を行っている状態から脱出する様子がない。

これは、崇める火の神が自分たち以外は全て異端!と、戦略的に敵を作りまくっているのが主な原因だと思われるが、その愚考に対し、神に諫言を申し立てることすらしない爬虫人たちもまた、やる気があるようには見られない。

戦争に勝利して沢山の富を得ているはずなのに、それらはごく一部の上位層が独占し、下位層は勝利しても最低限の生活しか許されず、敗北すれば死しかない。そうした大多数が希望のない社会制度自体が、やる気の喪失、社会変革の可能性の欠如につながっているのも間違いなかろう。

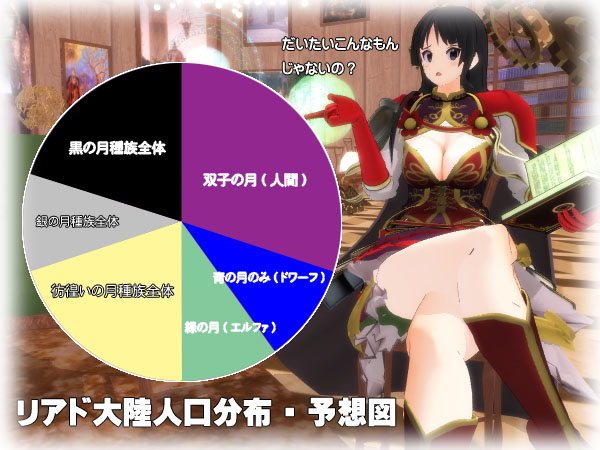

以上の事情から、戦力的には人口全体の2割分くらいの力は保持しているだろうが、知的生命体の頭数だけを計算すると、そんなにいないと思われる。銀の月全体を合わせても、ルナルの全体人口の1割程度ではなかろうか。

現代の地球のホモ・サピエンスも、発展しすぎた先進国は人口減少に向かう傾向にある。文明発展につれて自動化が為され、人手そのものがいらなくなるからだ。そしてルナルの銀の月の文化圏も、同様の現象に見舞われていると想定される。さらに、全て神に丸投げの思考停止な生活が、自分たちの生きるモチベーションすらも衰退させているのである。 |

|